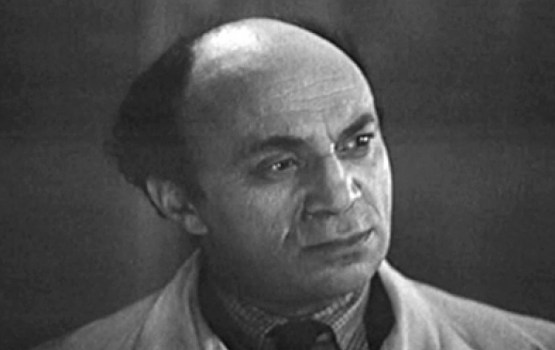

Как уже сообщалось порталом grani.lv, с 13 по 20 марта в Даугавпилсе пройдут мероприятия, посвященные одному из замечательных уроженцев Двинска – Соломону Михоэлсу (16.03.1890-12.01.1948) – актеру, режиссеру, педагогу и общественному еврейскому деятелю очень непростого времени.

В этой связи обратим внимание и на воспоминания о Михоэлсе (Соломон Михайлович Вовси) драматурга Самуила Иосифовича Алешина – «Встречи на грешной земле».

Самуил Иосифович отмечает, что он неоднократно встречался с Михоэлсом лично. В своих воспоминаниях Алешин обращает внимание не только на покоряющее остроумие Михоэлса и его артистический дар, но и на единственную верную, плодотворную позицию в искусстве. Михоэлс считал, что путей к истине столько, сколько художников. Пусть каждый выбирает свою дорогу!

В кабинете Михоэлса стоял мольберт, покрытый холстом, и Михоэлс сказал:

“Вот странно, да? Хоть я некрасив, а рисуют мой портрет. Так с чем вы ко мне пришли?”

Я передал ему пьесу, попросил прочесть и не скрыл, что обошел с нею уже несколько театров. Михоэлс поинтересовался, кто я, при каких обстоятельствах написал пьесу, и сказал, чтобы позвонил ему через несколько дней.

Когда я позвонил, он предложил зайти к нему домой – Тверской бульвар, 12. Это совсем недалеко от Малой Бронной, где тогда был ГОСЕТ (Государственный еврейский театр. – Прим. авт.). Его квартира мне показалась очень темной, во всяком случае, коридор, в конце которого и находилась комната, где был Михоэлс. Он лежал – ему нездоровилось. Но когда я сказал, что не знал этого и могу уйти, он заметил, что не хочет откладывать встречу.

Пьеса ему понравилась. Он заявил, что, пожалуй, будет ее ставить. Но для этого надо перевести ее на еврейский язык. На идиш. Я спросил: “Почему? Ведь все ваши артисты прекрасно говорят по-русски”. Михоэлс ответил, что театр должен играть только по-еврейски, чтобы его труды были достоянием еврейской культуры и приобщали к ней зрителей. Но, заметил я, театр из-за этого как раз, увы, теряет зрителя. Михоэлс сказал, что да, он знает. Но надеется на лучшее, и театр не должен сдаваться.

Конечно, мне следовало ухватиться за его предложение. Но это была моя первая пьеса, и я страстно хотел, мечтал, чтобы ее увидело как можно больше зрителей, чтобы она стала им доступна. А потому ответил неопределенно, обещая подумать. Михоэлс спросил, что еще мною написано? И что пишу? Я тогда писал сказки, и он попросил принести ему несколько. А далее я стал уже бывать у него дома. Принес ему несколько сказок. Одна из них – “Разговор с Богом” – пришлась ему по душе. А вообще он делал неожиданные и интересные замечания. Так, в одной из сказок, навеянных, кстати, уже беседами с ним (“Тени”), упоминалось о счастье и несчастье народа (еврейского). Михоэлс на это заметил, что можно говорить о счастье и несчастье лишь отдельного человека. Да и то, когда его дни закончены. У народа же – судьба.

Были у нас и споры. Михоэлс утверждал: цель искусства – нахождение закономерностей. Я же, как человек, тогда профессионально работавший в научно-исследовательском институте, позволил себе возразить: поиск закономерностей – это предмет науки. Но теперь думаю, что если понимать закономерность широко, то, наверное, прав был Михоэлс.

Наши встречи шли с перерывами. Я не торопился с переводом “Мефистофеля”. Во-первых, потому что после разговора с Таировым мне начал, было, светить Камерный театр (смерть Таирова и гибель театра оборвала эту возможность). А во-вторых, я писал уже другие пьесы и занят был их судьбой, которая казалась мне более реальной.

Помнится, в одной из бесед, когда поделился с Михоэлсом своими бедами от встреч с разного рода чиновниками, ведавшими идеологией, я услышал от него байку о дураках летних и зимних. Зимний – это такой, который поначалу может показаться умным. Но вот он снял шапку, шубу, размотал шарф, начал говорить, и вы видите – перед вами дурак. А летний только зашел, даже слова не произнес, и сразу ясно – дурак! Очевидно, это было сказано мне в утешение, дабы я не придавал особого значения тому, что услышу в тех или иных инстанциях, какие бы шубы они ни носили.

Наступил 1948 год. Один из самых черных в и так не слишком светлой истории нашей страны. Предстояло очередное избиение. Тем не менее (а, впрочем, наверное, именно в связи с этим), приближалось и очередное же награждение сталинскими премиями (так и было задумано – праздникам всегда следовало совершаться одновременно с очередным “выкорчевыванием”.)

Дальнейшее известно. В январе Михоэлс выехал в Минск на просмотр спектаклей, выдвинутых на премию. Его сопровождал журналист Голубов (Потапов). И в ночь с 12 на 13 января они оба были убиты. Якобы погибли в автомобильной катастрофе. В действительности эту причину, как пишет в своей книге “Только один год” Светлана, дочь Сталина, придумал ее отец, когда ему сообщили по телефону, что убийство состоялось.

Роль журналиста Голубова в этом преступлении туманна. По всей Большой Бронной, от площади Пушкина и до самого театра на Малой Бронной шла траурная процессия людей, прощавшихся с Михоэлсом. Гроб с телом покойного стоял на той самой сцене, где он творил для всех нас свое чудо. Пройдя мимо тела Михоэлса, я увидел, что грим плохо скрывал изувеченный лоб. Театру ГОСЕТ поначалу присвоили имя Михоэлса. Но вскоре, в разгар антисемитской кампании “борьбы с космополитизмом”, это имя постарались запачкать. С актерами расправились, кого посадили, а кого – Вениамина Зускина – убили. Театр закрыли. Но об этом я уже не могу и не хочу здесь писать. Дело суда было бы оценить по заслугам это преступление.

<…> ...Ах, как же я был незрел, когда немедленно не схватился следовать совету Михоэлса относительно пьесы! Да, возможно, тогда пришлось бы разделить и судьбу этого театра. Но судьба театра – это как судьба народа. И кто знает, что такое счастье и несчастье отдельного человека?» – задает риторический вопрос С. И. Алешин.